Ronaldo

Luiz Martins

A PENHA

Quarto macro núcleo do

desenvolvimento ocupacional pós indígenas da Baixada de Irajá, seguinte aos de

Irajá, Pavuna e Campinho, a região da Penha, no século XVII identificda

como “Sertão da Penha”, atualmente centrada pelo bairro que lhe é homônimo, tem

por sua mais destacada referência o rochedo de 112 metros de altitude,

encimado pela atual Basílica Menor de Nossa Senhora da Penha. Esta

elevação isolada do Maciço da Misericórdia, marco geográfico pela sua ampla

visualização da Baía de Guanabara, foi uma das principais referências visuais

dos portugueses que, após a fundação da Cidade de São Sebastião do Rio de

Janeiro, ocuparam a baixada geográfica então conhecida por Eirajá, depois

Irajá na corruptela portuguesa. Como as elevações rochosas, no

falar dos portugueses. eram nominadas de penhas, este rochedo passou a ser

conhecido como a Penha de Irajá.

Rochedo Penha no Século XVII

Montagem digital de Ronaldo Luiz Martins

Pressuposta visão no século XVII do rochedo de 112 metros de altitude, decorrente de afloramento rochoso descartado da então Serra Chorona, atual Misericórdia, sobre o qual atualmente se encontra construída a popular Igreja da Penha. Amplamente visível por navegantes pela Baía de Guanabara, tornou-se destacado marco de sua região. Como os portugueses se referiam a rochedos como penhas, tornou-se simplesmente conhecido com Penha, dando toponímia ao território em seu entorno, hoje bairro da Penha e no Século XVII a sua região ainda agreste como Sertão da Penha.

ANTECEDENTES

Como grande parte dos portugueses que

dos primórdios do século XVII a meados do século XVIII ocuparam a Baixada de

Irajá, os primeiros da região da Penha tinham características sociais que, em

certos aspectos, os diferencivam dos portugueses de origem. Eram cristaos novos,

descendentes de judeus convertidos à força ao cristiainismo.

A existência dos chamados cristãos novos teve origem em 1496,

quando o então Rei de Portugal Dom

Manoel, atendendo as exigências do Rei Fernando de Espanha, como

condição para casar-se com sua filha Isabel, assinou um decreto de

expulsão dos judeus do reino, dando-lhes a opção de conversão ao cristianismo,

como acontecera na Espanha. Em reação a esse decreto, houve a tendência de

grande êxodo de judeus do reino, por não pretender se converter ao cristianismo,

levando eles grandes capitais para outros países. Alertado por sua Corte

que uma saída tão expressiva de judeus prejudicaria a economia

portuguesa, preocupado, o rei Dom Manuel, em abril de 1497, ordenou que nenhum

judeu saísse do Reino, obrigando todos a se converterem ao catolicismo. A

própria ordem classificou as pessoas assim convertidas como cristão novo,

em contraposição aos católicos de origem que passaram a ser distinguidos

como cristão velho ou critão de sangue. Para fiscalizar a fidelidade católica

dos convertidos e punir seus desvios, em 1515, foi estabelecido em Portugal o

Tribunal da Inquisição, sucedendo-se, sempre no interesse do Reino,

períodos de controlada liberdade e períodos de perseguição religiosa.

Atendendo as imposições à fé

catolica e conservando ritos e credos do judaismos, as gerações seguintes dos

primeiro convertidos foram estabelecendo uma nova forma de crença, nem

totalmente catolica, nem totalmente judaica, então conhecida como

’Cliptojudaismo”, a religião do “judeu escondido”. Assim, já na

primeira metade do século XVII, os cristãos novos não eram bem aceitos pelos

judeus e pelos cristão velhos, destes últimos segregados e perseguidos, e por

Leis proibidos de exercerem cargos relevantes ao Reino. Mas conservando a

tradição comercial, empreendedora e de riquezas ancestrais, os cristão novos

tinham muito peso económico em Portugal, onde eram agentes de grande porte em

comércio exterior e nas colônias investidores de grandes negócios, bem como em

atividades superiores, como médicos e engenheiros, tornando-se eles importantes

a segurança existencial do Reino.

Em 1580, após a morte de D. Sebastião, rei sem herdeiros do

trono, Portugal foi incorporado à Coroa Espanhola, conservando grande parte de

sua autonomia em seu território e em suas colônias, como o Brasil, mas passando

à condição de Vice-reino. Desde então o ortodoxismo espanhol quanto aos judeus

e cristãos novos influenciava o Tribunal da Inquisição a persegui-los,

conduzindo estes a uma nova onda de fuga para outros Reinos. Em cerca de

1600, o Vice-rei de Portugal, como que a prever a Restauração do Reino, que

ocorreu em 1 de dezembro de 1640, observando que este exodus traria

consequências econômica ao País, promoveu a migração de cristãos novos e

seus capitais para as colônias, orientado no Brasil que as Capitanias doassem a

eles sesmarias para implantação de engenhos e produção de açúcar, então

principal produto exportador do Reino.

Nesta proposição, no início do século XVII, o

governo da Capitania do Rio de Janeiro, visando sua maior capacidade econômica,

promoveu, em seu território, ampla doação de sesmarias de terra para

implantação de cultura de cana e engenhos de açúcar. Diferentemente das

primeiras grandes sesmarias doadas a participantes da conquista territorial e

organizações religiosas, como os Jesuítas, essas novas doações visaram

empreendedores de grande capital, e atendendo a diretiva do Vice-rei, em grande

parte a cristãos novos.

Destas

novas doações, na Baixada de Irajá são pelo menos reconhecidas 15 feitas a

cristãos novos, sendo destaque a de 1610 – 1613, para Gaspar da Costa, fundador

do Engenho de N. S. da Apresentação de Irajá, pai do padre do mesmo nome,

1º vigário da Freguesia de N. S. da Apresentação de Irajá, com sede

Matriz na capela do mesmo orago por ele construída em 1613.

Matriz da antiga Freguesia de N. S. da Apresentação de Irajá

Igreja de N. S. da

Apresentação de Irajá - Em destaque a primitiva capela de 1613

Montagem Ronaldo L. Martins

em foto Rio Ilustrado 1937

A Freguesia de N. S. da Apresentação, foi a base do sistema administrativo eclesiastico e civil, sobre o qual, do século XVII a XIX, se desenvolveu a sociedade da Baixada de Irajá, da qual é parte o antes chamado Sertão da Penha. Sua Matriz, também da atual paróquia, é a igreja de igual orago, evoluída de capela de pedra e cal construída, em 1613, por Gaspar da Costa, senhor de engenho e pai do padre de igual nome que dela foi seu 1º vigario.

<-->

SERTÃO DA PENHA

Na

área dos atuais bairros da Penha, Penha Circular, Olaria, Ramos e partes

de Vila da Penha, Vila Kosmo e Brás de Pina, nos primeiros anos da ocupação, na

região então conhecida como Sertão da Penha, foram concedidas duas

sesmarias, estas antes partes da

sesmaria doada, em 14 de julho de 1568, a Antônio de França ,

que nela instalou

sua Fazenda Grande e o Engenho de N. S. da Ajuda,

a qual por morte deste e a não plena

ocupação em 30 anos, foram retornadas ao Rei

e pelo governador redistribuídas.

O “Sertão da Penha” no Século XVII Montagem Ronaldo L. Martins sobre imagem Google Earth

Para os primeiros ocupantes da Baixada de Irajá, a região mais ao sul do Rio Irajá era considerada como o Sertão da Penha, supostamente representada pela área em verde, ocupando os atuais bairros da Penha, Olaria e parcialmente de Vila Kosmo, Vila da Penha, Brás de Pinha, Penha Circular e Ramos. Em azul os rios Irajá Quitungo, Arapogi, Escorremão, Gruçaí, Nunes e Ramos A linha preta é o limite da Baixada de Irajá Histórica.

A

primeira foi doada a Jorge de Souza Coutinho , em 1612,

pelo Governador Afonso de Albuquerque, sendo ela antes grande parte da pioneira sesmaria de

Antônio de França de 1568, revertida à Coroa. Os herdeiros de Antônio de França

mantiveram ativo o Engenho de N. S. da Ajuda até cerca de 1597, quando

não podendo mais dispor de recursos para a ocupação total das terras

herdadas, de acordo com a Lei de Sesmaria que determinava que isso ocorresse no

prazo de 30 anos, grande parte da Fazenda Grande e seu

engenho, seguindo as orientações do reino, foram doadas em nova

sesmaria a Jorge de Souza Coutinho, cristão novo de 35 anos e de grande

cabedal, mantendo a produção de águardente, na época produto

essencial na obtenção de negros escravizados para o Comércio

Atlantico, entre as cidades do Rio de Janeiro e Buenos Aires, na atual

Argentina.

A sesmaria da Fazenda

Grande, tinha sobre a anterior, a extensão de cerca de 1.500 braças

(3.300 m) para a costa de Paraquanopã dos indígenas (litoral oeste

da Baía de Guanabara), entre o estuário do Rio Irajá e Maria Angu, na colina

onde é hoje a Fazendinha da Penha, tendo cerca de 2.300 braças (5.060 m) para o sertão, limitada pela

margem direita do Rio Irajá. Em 1642, por doação do governador Duarte Corrêa

Vasqueanes, a ela foi anexada a fronteira Ilha de Saravatá, atualmente aterrada.

Consta que em

1652, a Fazenda Grande já era propriedade dos cristãos novos Francisco de Souza

Coutinho e seu irmão Ignacio, que a receberam por doação de seus

pais Jorge de Souza Coutinho, que faleceria em 1662, e Maria de

Galegos, dando início ao processo de repartição das suas terras.

No início do Século XIX, parte das terras da Fazenda

Grande aparecem em propriedade de José Pereira Dias, que em 1813 vendeu a Amaro

José Vieira a metade das mesmas. Em 1890, quando foi construído o Ramal

da Penha da Estrada de Ferro Rio d’Ouro, grande parte das terras da Fazenda

Grande, onde ele passou, era propriedade do

Governo Federal da recente República.

A segunda foi doada

ao também cristão novo Balthazar de Abreu Cardoso ,

em 1613, pelo governador Afonso de Albuquerque. Pessoa de pouco cabedal,

sua sesmaria, de menor extensão que outras para engenhos de açúcar, destinava-se

a partido de plantação de cana para o engenho vizinho, produção de

farinha e insumos para engenhos, como peças de olaria, madeira e lenha extraída

de suas matas e mangues. Em

primeira instância demarcada em 600 braças (1.320 m), e

posteriormente em 1.000 braças (2.200 m) de extensão, na costa

de Paraquanopã

dos indígenas (litoral

oeste da Baía de Guanabara), do extremo das terras de Jorge de Souza Coutinho

para o leste, próximo a Apicú nas bandas de Inhaúma, com 2.000 braças

(4.400 m) para o sertão, entre a vizinha Fazenda Grande, da qual era

desmembramento, a Serra Chorona (atual Misericórdia) e, após 1620, a

sesmaria da família Soutto Mayor, para as bandas de Inhaúma.

Do Século XVII ao XVIII, a segurança

eventual dos sertões e cidades da Colônia, era de responsabilidade dos

senhores de terra, que as suas custas, filhos, agregados e escravizados, se

organizavam nos chamados Terços de Ordenança, dando a si, herdeiros e

afins, títulos de comando. Francisco de Souza Coutinho e Balthazar

de Abreu Cardoso eram comandantes do Terço de Ordenança da região de Irajá,

razão por que, nas referências à Penha, ficou conhecido o Capitão Balthazar

de Abreu Cardoso.

Em desmembramento de território, para a leste

do rochedo Penha, a faixa de encosta de Serra Chorona foi doada, por

Baltasar, a Santa Casa de Misericórdia, renomeando a mesma para Serra da

Misericórdia, denominação que se estendeu a todo o maciço. Próximo ao litoral, foi implantado o Engenho de N. S.

do Rosário, parte de Pedro de Abreu Rangel, e de N. S. da Conceição, com

a capela de orago a essa padroeira, parte de Ignácio Rangel Cardoso, ambos depois unicamente conhecidos como Engenho da Pedra.

Esta sesmaria, já então conhecida como Fazenda

da Penha, permaneceria pertencente à família Abreu Cardoso até a primeira

metade do Século XVIII.

Após a morte de Balthazar de Abreu Cardoso em 1647, foi ele sucedido na posse da Fazenda da Penha pelo seus filhos, Pedro de Abreu Rangel, Ignácio Rangel Cardoso e Bartolomeu Abreu Cardoso, sendo este último coronel de Regimento de Ordenança que, em 1711, comandou sua tropa na resistência à invasão da cidade. Em cerca de 1710-1720, os herdeiros de Balthazar de Abreu Cardoso, por serem cristãos novos, foram presos e processados pelo Santo Ofício de Lisboa, tendo todos os seus bens confiscados. Em consequência, as terras da Fazenda da Penha, repartidas, passaram a posse de outros proprietários, sendo a faixa de terra de entorno do rochedo Penha, repassada a formação da Venerada Irmandade de Nossa Senhora da Penha de França, que tornou-se dela administradora, do rochedo e da capela sobre ele.

<-->

Em 1790, um incêndio destruiu a construção e o

arquivo do Senado da Cidade, causando a perda de importantes documentos

históricos sobre as doações e posses de terras nas zonas norte e oeste da

Cidade do Rio de Janeiro, o que não permite mais seguramente se reconhecer as

demarcações das sesmarias nelas doadas. Assim, a apresentação abaixo é uma suposição baseada

em fragmentos de relatos diversos, demarcando os possíveis limites de sesmarias

no Sertão da Penha, na primeira metade do Século XVII.

Sesmarias Doadas no “Sertão na Penha” no Início no Século XVII

Montagem Ronaldo Luiz Martins sobre imagem Google Earth

Em branco a sesmaria original de Antônio de França de 1568, da qual foram desmembradas a seguintes. Em branco a sesmaria original de Antônio de França de 1568, da qual foram desmembradas a seguintes. Em azul a sesmaria da Fazenda Grande doada, a Jorge de Souza Coutinho em 1612, tendo acima a Ilha de Saravatá (*), mais tarde a ela incorporada. Em verde a sesmaria da Fazenda da Penha, doada a Balthazar de Abreu Cardoso em 1613.

Principais rios da região em denominações atuais: 1 – Rio das Pedras; 2 – Acari; 3 - Pavuna-Meriti; 4 – Irajá; 5 – Quitungo; 6 – Arapogi; 7 – Escorremão; 8 – Gruçaí; 9 – Nunes; 10 - Ramos.

Caminhos indígenas na região, mais tarde estradas: A – ‘Peabiru Yacare-upa-guá’ / Estrada de Irajá; B – ‘Peabiru Upaba-una’ / Estrada da Pavuna; C- ‘Peabiru Api-e-cum’ – Estradas da Penha e do Engenho da Pedra.

A linha em verde demarca os limites da Baixada de Irajá atual, e a marcação em vermelho é o local do rochedo da atual Igreja de N. S. da Penha.

<-->

FAZENDA

GRANDE

Os

primeiros anos da ocupação territorial portuguesa do Sertão da Penha, foram de

grandes investimentos de seus novos senhores de terras, particularmente de

Jorge de Souza Coutinho, no desenvolvimento da Fazenda Grande e seu Engenho de

N. S. da Ajuda, antes de Antônio de França, que esteve quase abandonada

por cerca de 10 anos.

O

processo de produção de açúcar de então, compreendia a demarcação de

várias glebas de terras, os chamados “partidos”, para após a derrubada de matas

estabelecer o plantio de cana e, um ano após, obter a primeira colheita,

seguindo quatro ciclos de 12 meses em nova colheita, para outra

replantagem. Colhida a cana, que seguia uma programação estabelecida pela

administração do engenho que a processaria, era ela enviada em freixos embarcado em carros de bois,

ou amarrados a burros de carga em tropas. Para o envio de cana dos partidos

para o engenho, foram abertas primitivas estradas, em grande maioria

sobre caminhos indígenas, que particularmente ao Sertão da Penha, foi feito

sobre o Peabiru Api-e-cum, mais tarde Estrada da Penha, atuais Av. Brás

de Pina, Rua Leopoldina Rego, Estrada do Engenho da Pedra e Rua Ouricurí.

Os engenhos eram formados pela

moenda, movida a tração animal ou roda d’água, que entre rolos, esmagando a

cana, dela retirava o caldo. Este era remetido as "caldeiras",

instalação de fornalha de tijolo aquecida a lenha, onde em tachos de cobre era

fervido até a formação de caldo fino cristalizante (mel de cana), derramado em

cones de barro cozido (pão de açúcar) de cerca de 25 quilos. Os cones

cheios eram então armazenados na chamada casa de “purga”, onde permaneciam por

cerca de 20 dias dessorando e cristalizando com ajuda de camadas de barro

unido, gerando nas partes mais largas do cone o açúcar branco e nas mais

estreitas o mascavo. Da purga, os cones pão de açúcar passavam ao

“encaixota”, onde o açúcar era deles retirado, dividido em branco e

mascavo, triturado e exposto para secagem ao tempo. Depois, o açúcar finalizado era embalado em grandes caixas de madeira nobre, vedadas por

barro e forradas de folhagem larga, particularmente folha de bananeira, de 90 a

120 quilos de carga. Hermeticamente fechadas por tampas de madeira e pregos, com a identificação do engenho e partido produtor, eram as caixas então

em grandes carros de bois conduzidas a um porto fluvial ou marítimo, de onde,

em canoas e faluas, eram levadas ao porto da cidade, negociadas e

embarcadas em navios para Portugal.

<-->

A derrubada de Mata

. - Plancha de Johann Moritz Rugendas -1832

Na abertura de área de “partidos” para o plantio de cana, mandioca, roças de alimentos e criação de animais, bem como na abertura de estradas carroçáveis e obtenção de lenha, durante o século XVII os primeiros proprietários de terras no Sertão da Penha, procederam a derrubada das matas locais, das quais extraíam madeiras de lei utilizadas em caixas de açúcar, edificações, móveis e exportação para a cidade e Portugal. Essas ações de derrubada de matas em alta escala, igualmente procedida por demais proprietários da Baixada de Irajá, sistematicamente continuadas até décadas do século XX, se refletem nas muitas encostas descampadas e assentamento de favelas ao longo das vertentes do Maciço da Misericórdia.

Canavial

Percy Lau - Revista Brasileira de Geografia, IBGE

As terras ao entorno dos engenhos eram

repartidas em glebas denominadas “partidos” que entregues a “partidistas”,

pessoas de posses, que, em regime de propriedade ou foro, nelas formavam

plantações - canaviais, para fornecerem a cana a ser moída pelos engenhos na

produção de açúcar. No período de abril

a setembro, fora da época das grandes chuvas, no trabalho braçal de colheita,

os canaviais, assim como os engenhos, movimentavam grande

quantidade de mão-de-obra escrava indígena e africana.

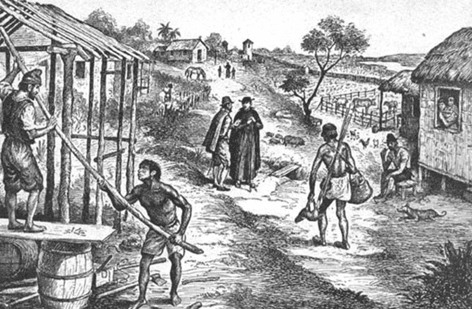

Abertura de caminho indigena em estrada

Autor desconhecido – Divulgado em Internet

Para o acesso aos engenhos e a vazão de suas produções, como também para

permitir a comunicação entre eles e as centralidades comerciais e sociais, como

a Igreja por exemplo, os antigos Peabiru indígenas da Baixada de Irajá foram

sendo alargados em estradas para carros de transporte. Ao longo das estradas,

pequenos comerciantes e prestadores de serviços instalaram tendas e choupanas

que mais tarde foram transformadas em lojas e residências.

<-->

Nos primeiros anos de sua posse da Fazenda

Grande, para alcançar a plena capacidade de produção de açúcar, Jorge de Souza

Coutinho nela muito investiu. Sua primeira ação deve ter sido a de

contratar um “mestre de açucar”, pessoa de sua extrema confiança e detentor de

amplo conhecimento do processo de produção de açúcar, que seria então seu

executivo na gestão do engenho. Conceder a terceiros, sob contrato de

obrigação de atendimento ao seu engenho, glebas de terra para gestão de

“partidos” de plantio de cana. Trazer para ela “mestres de oficio” em

carpintaria, marcenaria, oleiro ceramista, ferreiros, latoeiro de cobre,

construtores de carros e canoas, pessoas para cuidar de animais e cortar

madeiras e lenhas. Abertura de caminhos em estrada, portos fluviais no Rio

Irajá e marítimo em seu litoral na Baía de Guanabara, bem como comprar bois,

burro, cavalos e escravizados para sustentação dos serviços pesados. Com tal movimento de pessoas com

suas famílias, no entorno do engenho formou-se um pequeno arraial, que em

futuro seria parte do primitivo Arraial da Penha de Irajá.

Até

cerca 1620, avançando para além dos seus limites com o Rio Irajá, Jorge

de Souza Coutinho instalou o seu primeiro núcleo de ocupação econômica

nos extremos oeste de sua Fazenda Grande, tendo por centralidade o primitivo

Engenho de Nossa da Ajuda, fundado por Antônio de França, localizado em uma

colina às margens de remanso do Rio Irajá e do ‘Peabiru Api-e-cum’ (trecho hoje da Av. Brás de Pina e divisão da antes Estrada da

Penha), em região entre os atuais bairros de Vista Alegre, Vila da Penha

e Brás de Pina, assumindo sua primeira sede na casa grande ali já existente.

Abrindo

o caminho indigina Api-e-cum em estrada para tropa de burros e

carros de boi até sua vizinha sesmaria, ao longo dela, para sul e norte,

concedeu partidos de plantio de cana, glebas de produção de alimentos e tratos

de animais. Por essa estrada demandavam para o primitivo engenho, a

cana destes partidos, alimentos, animais, e importados da vizinha Fazenda

da Penha, cana, formas pão de açúcar e outros produtos de olaria, pedra,

madeira e lenha. Estabelecendo no remanso do Rio Irajá um porto fluvial,

em canoas transportava por este rio, as caixas de açúcar produzidas para o

porto na Baía de Guanabara, formado junto a primitiva foz do

Rio Gruçaí, futuro Porto de Maria Angu, de onde eram transbordados

em embarcações faluas em destino ao porto da Cidade. Por esta mesma rota,

enviava também outros produtos e recebia mercadorias diversas para seu

consumo.

Formando

o arraial do engenho, servidores e mestres de oficios para ele

contratados e seus escravizados, restaurando e levantando novas edificações,

ocuparam a tapera de Eirajá (aldeia

Tupinambá abandonada ou destruída, origem da denominação Irajá da

baixada, rio e atual bairro), utilizando sua área central como praça de

serviços. Como já apresentado em nota, o local desta tapera

possivelmente é o atual Largo do Bicão, no bairro de Vila da Penha.

O

primitivo Engenho de N. S. da Ajuda, de instalações rústicas conhecidas como

engenhocas, com moenda de dois rolos por tração animal, serviu a Jorge de

Souza Coutinho como base do desenvolvimento econômico de suas terras.

Inicialmente, enquanto evolui na produção de açúcar, grande parte do caldo da

cana moída foi destinado a produção de aguardente, que estava muito valorizada

na obtenção de escravizados da África, para venda em Buenos Aires.

Neste

início de produção, o engenho utilizava mão-de-obra de indígenas cativos, tendo

cerca 40 escravizados, sendo nos partidos utilizados outros 30 mais, em grande

parte mulheres indígenas, que por estrutura social de seu povo, eram mais

adaptadas a trabalhos de lavoura. Para atender as demandas nos período de

produção, de abril a setembro, e de manejo do plantio, de novembro a março, o

engenho e seus partidos faziam rodízio de escravizados. Devidos as dificuldades

de reposição e ampliação de escravizados, após cerca de 1620, particularmente

com a redução de trafico negreiro para o Rio da Prata, o engenho e seus

partidos passaram a usar escravizados africanos, assim como os mestre de

oficios passaram a treina-los em suas especialidades.

Em cerca de 1630, com o Engenho de N.

S. da Ajuda em degradação de estrutura e na sua maior capacidade de produção,

reconhecendo que estava este fora da real área de sua Fazenda Grande,

Jorge de Souza Coutinho investiu na construção de novo engenho, que por

referência adquirida, recebeu a mesma denominação do anterior abandonado.

Este novo Engenho de N. S. da Ajuda, estava localizado às margens do Rio

Gruçaí, próximo a colina do atual parque Fazendinha da Penha, em área

vizinha às hoje ocupadas pela estação de tratamento de esgoto e do conjunto

residencial do IAPI.

Para este engenho, já então

classificado como real, movido a roda d’água pelo caudal do rio vizinho, moeda

de três rolos, dupla fornalha de caldeiras e amplas casas de purga e de encaixotar, derivando da estrada para a Penha, Coutinho abriu estrada, que

em continuidade chegava a seu porto no litoral (Maria Angú), por onde mais

fácil e rápido embarcava as caixas de açúcar para cidade, e por ele dela

recebendo mercadorias. Ao seu longo concedeu novos partidos de cana, e

construindo nova casa grande, está de pedra e tijolo, na colina hoje

Fazendinha da Penha, trouxe para mais abaixo dela o arraial de seus servidores

e mestres de ofícios. Para além do engenho, contornando a casa grande, entre

esta e o arraial, abriu via de acesso ao extremo da fazenda no litoral da Baía,

formando outro porto marítimo.

Após a morte de Jorge de Souza Coutinho

em 1668, que em 1662 já havia doado grande parte de suas terras aos

seus filhos Francisco e Ignácio de Souza Coutinho, seus herdeiros, sem perder a

integridade familiar, entre si dividiram a Fazenda Grande em

fazendas menores. Com a morte de seu irmão Ignácio, Francisco de Souza Coutinho

permaneceu no controle da maior parte das terras e do Engenho de N. S. da Ajuda, continuando na produção de açúcar, enquantos os outros herdeiros se

diversificaram em produções agropastoris, como possivelmente Manoel de Souza,

que em faixa de área litorânea, no limite leste da fazenda original,

estabeleceu criação de gado de tração e corte, tendo nela abatedouro e

curtição, fornecendo a seus vizinhos carne e couro, também exportado-os por mar

a fazendas engenhos mais distante e a cidade.

Em cerca de 1720,

sendo cristão novos de origem, as gerações herdeiras de Jorge de Souza Coutinho

foram condenadas pelo Santo Ofício, sendo todos os seus bens confiscados.

As terras da Fazenda Grande, repartidas, foram vendidas a terceiros, que voltados

à produção de alimento para a cidade e região das minas, abandonaram a produção

de açúcar, destruindo o Engenho de N. S. da Ajuda com a reciclagem de seus

materiais.

As sesmarias de

terra doadas constituíam as fazendas, e os engenhos eram estruturas

agroindustriais instaladas nas fazendas. Em sua quase totalidade eram os

engenhos de açúcar, sendo alguns para produção de farinhas. Engenhos de açúcar

eram unidades formadas por construções simples, tendo núcleos base em

estruturas mecânicas de moenda de cana, acionadas por força animal, ou roda

d'água. Seus processos de produção constituíam da fervura do

caldo de cana para sua transformação em mel de cana e sua

cristalização, processo que consumia muita lenha. Em razão da pouca existência

de rios com volume de água para movimentá-los, na Baixada de Irajá a maioria

dos engenhos eram de moendas de tração animal, e estes quando de pequeno porte

eram classificados como engenhocas.

Engenhoca por tração animal do Século XVII

Domínio público

Instalação típica a da unidade instalada por Antônio de França como Engenho de N. S. da Ajuda, em cerca de 1575. A mesma utilizada por Jorge de Souza Coutinho em suas primeiras produções de açúcar, e operacional até cerca de 1630.

Engenho

real de tração por roda d’agua do século XVII

Domínio público

Engenho típico ao construído por Jorge de

Souza Coutinho em cerca de 1630, formando o novo Engenho de N. S. da

Ajuda. Foi ele localizado em área frente a colina hoje da Àrea de Proteção

Ambiental Fazendinha da Penha.

Casa grande do século XVI

Divulgado

na Internet – Domínio público

A casa grande assumida por Jorge de Souza Coutinho, possivelmente erguida por

Antônio França, teria sido uma típica sede de engenhos do século XVI,

construída de madeira e blocos de barro em taipa/faxina. Como ficavam afastados

do litoral, os engenhos estavam sujeitos a ataques do gentio ainda não

dominado. Para sua defesa, a casa de sede, um fortim sobre uma elevação, era

construída de forma a possibilitar a vigília e a defesa de eventual agressão

indígena. Dado ao material construtivo de fácil desagregação, atualmente

delas não restam ruínas.

Segunda casa grande da Fazenda Grande em ruina - 1920

Arquivo

Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Substituindo

a primitiva casa grande no extremo oeste de suas terras, Jorge de Souza Coutinho, em cerca de 1630, construiu, para a Fazenda Grande, uma nova

sobre colina próxima ao seu porto de mar, atual local da Àrea de Proteção

Ambiental Fazendinha da Penha. Amplo prédio de pedra e cal, tijolos, telha e

madeira nobre, tendo alpendres / varandas sustentadas por colunas

toscanas. Passando por várias reformas e ampliações no século XVIII,

posteriormente abandonada encontrava-se em princípio de ruína no início

do século XX. Demolida em cerca de 1960, atualmente suas colunas

encontram-se preservadas na Fazendinha da Penha.

Locaização do Engenho de N. S. Ajuda e da Casa Grande da

Fazenda Grande de 1630

Montagem

de Ronaldo Luiz Martins sobre imagem Google Earth

Sobre

imagem aérea (2025) de região do bairro da Penha, a demarcação da localização

do segundo Engenho de N. S. da Ajuda à margem do Rio Gruçai, onde tinha sua

roda d’água, e da segunda Casa Grande da Fazenda Grande sobre a colina hoje da

Área de Proteção Ambiental Fazendinha da Penha.

Colunas da Casa Grande da Fazenda da Penha preservadas

Site

APA Fazendinha da Penha

A Sociedade Nacional de

Agricultura, fundada em 1897 e desde 1900 proprietária da área de 144 mil

metros quadrados, onde se encontrava a Casa Grande da Fazenda Grande, após a

criação da APA Fazendinha da Penha, reestruturou ela em parque público, no qual

preservou as colunas toscanas que sustentavam as varandas desta casa, que já em

ruína completa teve que ser demolida, Destaque desta preservação são a

escadaria e o pórtico de colunas da varanda, aproveitadas com caramanchão.

<-->

FAZENDA DA PENHA

Igual caminho de

investimento de Jorge de Souza Coutinho, trilhou seu vizinho Balthazar de Abreu

Cardoso, em sua Fazenda da Penha. Inicialmente como fornecedor ao engenho de

Coutinho, de cana, madeira, lenha, peças de olaria e pedras, para a dele e para

sua, mas também na capacitação a produção de farinha de mandioca, mas os seus

investimentos foram menores. Ainda sem pensar na montagem de engenho de açúcar,

o que faria anos mais tarde, eram estes a aquisição de escravizados para o

trabalhos brutos, a demarcação de gleba para plantio de cana e mandioca e

nelas a derrubada de matas, capatazes, mestres oleiro e cavoqueiro para

exploração de olaria e pedreira, bem como a construção e equipagem da “casa de

farinha”, necessária ao processamento de mandioca, essa de bem menor custo que

um engenho.

Tendo a primitiva Praia

de Apicu como seu porto, cortando suas terras de leste para oeste, Cardoso

abriu o caminho indigena Api-e-cum em estrada carroçável até o seu

limite com Jorge de Souza Coutinho, no encontro da estrada por este aberta

sobre a continuidade deste mesmo caminho. Esta estrada, de trechos atualmente

correspondentes a Av. Brás de Pina, parte da Rua Leopoldina Rego, Estrada

do Engenho da Pedra e Rua Ouricuri, foi a principal rota que

Cardoso, para oeste, implantando grebas de canaviais, exportava cana e outros

produtos para o Engenho de N. S. da Ajuda. Para leste, com glebas de plantio de

mandioca à margem, enviava por seu porto, farinha e alimentos para a cidade, e

dela recebia mercadoria de seu consumo.

Não muito distante do porto, Balthazar de Abreu

Cardoso instalou sua casa grande, moradia e sede administrativa de suas terras.

Ficava ela na encosta norte da elevação rochosa a margem da estrada indo para o

interior da Penha, local atualmente pertencente ao bairro de Ramos, ocupado

pela Favela da Igrejinha em colina de 50 metros ao final da Rua Passos

Coutinho. Esta casa, de nível inferior porão construído de pedras

irregulares extraída da mesma colina, seria de dois andares em paredes de

tijolos, portas e janelas com aduelas em pedra, pisos de madeira e telhas

canal, materiais que suas terras produziam.

Ao tomar posse de suas terras, Balthazar de Abreu

Cardoso tinha, como seu vizinho Jorge

de Souza Coutinho com a

aguardente, promissor mercado na produção de farinha de mandioca,

mercadoria também valorizada na obtenção de escravizados da África, para

venda em Buenos Aires, que ainda a comprava para seu consumo. Para

produzir farinha, enquanto destinava glebas de terra na metade oeste de sua

fazenda, mais próximas ao engenho vizinho, para o plantio de cana, as a leste,

mais próximas do porto, às dedicou ao plantio de mandioca, aproveitando roças desta

abandonadas pelos indígenas. Para este plantio e fabrico, adquiriu um plantel

de indígenas escravizados, em grande números de mulheres por serem, por

cultura, mais adaptadas a este plantio e a fabricação de farinha, que seguia o

mesmo processo de seu povo.

Para a fabricação da farinha, abaixo da colina com a

sua casa grande, construiu Cardoso a “casa de farinha”, próxima a estrada para

o porto, a beira do caminho da colina para esta, possivelmente a atual Rua

Passos Coutinho. De menor custo e tempo que um engenho, a casa de farinha era

uma construção simples, de largo alpendre de madeira coberta por telha canal,

equipada com uma roda de ralar mandioca, travessa com tipitis

(espremedor de palha trançada) de prensagem da mandioca ralada, fornalha

de tampo de pedra para secagem final da farinha, tendo área de descascagem da

mandioca e de montagem de barricas de madeira para embalamento. Além da

farinha, do espremer da mandioca era também obtida a tapioca ou tucupi,

de consumo interno na alimentação doméstica de trabalhadores e escravizados. A

lenha dos caules de mandioca colhida, eram queimada na fornalha de farinha,

fogões, fogueiras, e negociada com os engenhos vizinhos. As cascas de mandioca

retornavam às plantações como adubo.

Aproveitando os recursos de suas terras, ao sul

abrangendo as vertentes da Serra Chorona (depois Misericórdia), onde se

concentrava densa floresta, elevações rochosas e barreiras, abrindo caminhos

para seu interior, para seu consumo, suprimento aos engenhos vizinhos e

comércio com a cidade, Cardoso estabeleceu núcleos de extrativismos, excetuando-os

da faixa de 880 metros (400 braças) mais alta serra acima, mais difíceis de

exploração, doadas em 1638 por Balthazar de Abreu Cardoso a Santa Casa da

Misericórdia.

A madeira, abundante serra acima, além das derrubadas

para as plantações e abertura de estradas, traçadas em toras para

carpintaria/marcenaria e lenha, tinha especial extração as de hoje chamadas

“madeira de lei”, para a confecção das resistente caixas de açúcar em

exportação pelos engenhos. Este extrativismo de madeira, iniciado nesta

época e continuado até a primeira metade do século XX, particularmente nas

vertentes norte e leste das serras da Misericórdia e Juramento (Maciço da

Misericórdia), atualmente se refletem nas encostas

descampadas e nas ocupações subnormais de favelas, destacadamente o

chamado Complexo da Vila Cruzeiro, na Penha, consequência direta desta

primeira.

Em elevações e encostas onde sobressaia a rocha não

sedimentar, eram extraídas pedras brutas, cascalhos e blocos regulares de

granito em “pedra de cantaria”, utilizadas em construções diversas, exportadas

para vizinhos e a cidade. Destas pedreiras rústicas, ainda se encontram

vestígios na região da grande Penha, como os observados em colina de 69 m

localizada na continuidade da Rua Ministro Moreira de

Abreu e entorno das ruas Padre Domingos Carneiro,

Capitão Aroldo Leitão e General Rocha Calado, tendo mais acima a grande

pedreira em exploração (2025) da empresa Polimix Pedreira

Inhaúma, e próxima à Subestação Elétrica de Olaria.

Na oportunidade de sua demanda interna, de seus

vizinhos e da cidade, por produtos de olaria, como vasilhas de uso

doméstico, tijolos, telhas, manilhas e particularmente dos cones de pão de

açúcar consumidos por engenhos, Cardoso abrindo estrada para as margens do

atual Rio Numes, fonte de água essencial a manufatura, aproveitando o solo e

encostas barrentas estabeleceu, nos entorno deste rio, núcleos de

extrativismo e confecção de peças barro. Estes núcleos oleiros,

alcançando alto nível de produção e qualidade, passando por diversos

proprietários, permaneceram produtivos até a segunda década do século XX,

quando suas ainda existências deram nominação à estação ferroviária da

Leopoldina e ao atual bairro de Olaria. Eram estas olarias situadas em

área, no passado conhecida por Invernada, de descanso e estabilidade de

gado ao abate pelo Matadouro da Penha; onde foi unidade da Polícia Militar do

Estado do Rio de Janeiro, e atualmente é conjunto habitacional de militares

desta corporação. Gradativamente destruídas, pela movimentações de terras

seguidas, destas olarias não restam materiais conhecidos, mas vestígios de um

de seus locais de extração de argila é observado na colina de 50 m, situada

entre as ruas Ministro Moreira de Abreu, Paranema e Delfim Carlos, bairro da

Penha, onde os côncavos das extrações são utilizados como estacionamento de

veículos.

Ainda em cerca de 1630, já bem capitalizado,

diversificando a base de seus negócios, Balthazar de Abreu Cardoso monta seu

próprio engenho de açúcar. Este, localizado em área entre a sua Casa Grande e a

Casa de Farinha. Era ainda uma engenhoca de tração animal, referenciado a N.

S. do Rosário, louvor da capela por ele fundada, em 1632, junto ao

rochedo Penha. Para seu engenho, Cardoso passou a convergir toda a cana de seus

partidos, deixando de fornecê-las ao Engenho de N. S. da Ajuda, que neste mesmo

tempo tinha novas instalações e ampliava seus próprios partidos

fornecedores.

Após 1647, com a morte de Balthazar de Abreu Cardoso,

sem perda da hegemonia familiar, a Fazenda da Penha foi dividida

administrativamente entre seus filhos Ignácio

Rangel Cardoso, Pedro de

Abreu Rangel e Bartolomeu

Abreu Cardoso. Em cerca de 1650, investindo em suas partes do patrimônio, Pedro

de Abreu Rangel e Ignácio Rangel Cardoso, para aumentar a produção de açúcar,

ampliaram a capacidade do Engenho de N. S. do Rosário, e junto a ele

construíram um segundo engenho, este de N. S. da Conceição, instalando também,

junto a Casa Grande, uma ermida em orago a esta padroeira. Situados à

beira de uma colina de afloração rochosa, depois unificados, passaram estes a

serem conhecidos como Engenho da Pedra, assim nominado por sua

localização. Este novo engenho, mais moderno à sua época, com duas grandes

moendas de três rolos de tração animal, dupla fornalha de caldeiras e amplas

casas de cura e encaixotar, teria produção superior ao seu vizinho Engenho

de N. S. da Ajuda.

É supostamente possível, sem que haja vestígios

conhecidos, que este engenho e a casa grande, seriam supridos de água por

chafariz próximo, com fluxo corrente captado no Rio Nunes e a ele conduzido por

aqueduto de manilhas de barro, com despejo ao mar por vala aberta à

margem da estrada, está para adiante nominada como Estrada do Engenho da

Pedra. O aqueduto de manilha teria existido até o final da primeira

metade do século XIX, quando extinto o engenho, foi destruído em seguidas movimentações

agrárias e urbanas.

Em muitas citações o Engenho da Pedra aparece como

originariamente construído e propriedade da Família Soutto Mayor, proprietária

desde 1620 de sesmaria, já na Baixada de Inhaúma, limítrofe à sul a de Balthazar de Abreu

Cardoso. Entretanto, como comprova citação de 1707-1723 (em portugues atual)

abaixo, antes de 1700 a Ermida de Nossa Senhora da Conceição, capela da casa

grande do Engenho da Pedra, com igreja reconstruída ainda existente em

Ramos, foi fundada por Ignácio Rangel Cardoso, sendo portanto até essa

data situado esse engenho na Fazenda da Penha, onde originalmente foi ele

construído.

“Da milagrosa Imagem

de Nossa Senhora da Conceição do Caminho de Irajá:

Seguindo o caminho, que vai do

Santuário de Nossa Senhora do Bom Sucesso, para o povo de Irajá, se encontra a

fazenda, que foi de Joseph [José] Pacheco, onde se vê a Ermida de Nossa Senhora

da Conceição, com quem os moradores vizinhos tem muita devoção. Esta Ermida

fundou Ignácio Rangel Cardoso, e por sua a devia comprar o referido

Joseph Pacheco, e este com grande

devoção serve e festeja a Senhora em seu dia oito de dezembro. [...] Desta

Senhora faz menção o Padre Frei Miguel de São Francisco.” - In Santuário

Mariano, e História das Imagens Milagrosas de Nossa Senhora - Frei Agostinho de Santa Maria – Lisboa – 1707.

Fugindo da perseguição aos

cristãos novos pelo Santo Ofício de Lisboa, que os condenou e os

expropriou de seus bens, Ignácio Rangel Cardoso, saindo do Rio de Janeiro,

salvando seu capital, vendeu sua parte da Fazenda da Penha, com o Engenho da

Pedra, casa grande e capela de N. S. da Conceição, a Joseph Pacheco, que

constituiu a Fazenda do Engenho da Pedra, mais tarde, em cerca de 1750,

comprada ou arrematada pelos Soutto Mayor. Possivelmente Joseph Pacheco

fosse preposto ou membro por casamento deste clã. Após 1720, a Fazenda da

Penha, como sua vizinha Fazenda Grande, seja por confisco do Santo Ofício ou

por venda de seus herdeiros, já aparece retalhada em menores fazendas, e

faixa de terra de entorno rochedo Penha, em posse da Venerável Irmandade de N.

S. da Penha de França.

Entre os desmembramentos da Fazenda da Penha, na segunda

metade do século XVIII, além da passagem da área do Engenho da Pedra, como

fazenda homônima, a Joseph Pacheco, documento existente na Torre do Tombo

(Portugal), registra que as terras passadas a Venerável Irmandade de N. S. da

Penha de França, antes teriam sido compradas como Sítio da Pedra, pelo

padre Francisco de Paredes. Este, cristão novo, filho de Manoel Paredes

da Costa, do clã dos Paredes de Sapopemba e Campinho, foi arrolado em processos

do Santo Ofício, sendo este sítio confiscado, foi ele passado à Irmandade.

Ainda em 1711 aparecendo Bartolomeu de Abreu Cardoso,

filho de Balthazar, como coronel de regimento de

ordenanças, nas lutas de resistência à invasão do Rio de Janeiro por René

Duguay-Trouin, na segunda metade do século XVIII, os clãs de Abreu

Cardoso e Souza Coutinho desaparecem das

proeminências da Baixada de Irajá e cidade, apenas sendo destaque Balthazar

Abreu Cardoso, como fundador da atual Basílica Menor de N. S. da Penha de

França.

<-->

Casa oficina de farinha do século XVII

Frans Post - 1648

Para

fabricar farinha de mandioca (aipim), primeiro principal produto de sua

fazenda, Balthazar de Abreu Cardoso montou uma instalação na época

conhecida como casa de farinha. Estava localizada próximo a sua casa grande, à

margem da estrada para o porto,(atual Estrada do Engenho da Pedra), sendo ela

um comprido alpendre de colunas de madeira e cobertura de sapé. O

processo de produção era o mesmo praticado pelas mulheres indígenas, que

escravizadas, nos primeiros anos, nela foi a mão-de-obra utilizada. Farinha

ponta, era ela embalada em tonéis ‘pipas’ ali montadas, depois conduzidas

ao porto próximo, em remessa para a cidade. É pressuposto que esta casa de

farinha, com vários seguidos melhoramentos e novos proprietários, persistiu

ativo até a segunda metade do século XIX, quando então foi totalmente arrasado,

não restando dela vestígios.

Ruinas da casa grande da Fazenda da Penha

Acervo

do Museu da Maré

A casa

grande da Fazenda da Penha, construída por Balthazar

de Abreu Cardoso e concluída em

cerca de 1620, era um casarão de dois pisos levantado sobre um alicerce porão

que a nivelava sobre terreno íngreme. Era seu porão levantado em pilastras de

pedras brutas, perfeitamente encaixadas, retiradass de pedreira na mesma

colina. Era o casarão, cercado de varandas, de colunas de pedra de igual

formação, fechado por tijolos, portas e janelas com aduelas de pedra,

paredes internas de madeira sobre assoalho de tábuas e cobertura em telha

canal. Todos os materiais nela aplicados foram de produção da própria

fazenda. Semi abandonada em cerca de 1890, permaneceu ocupada

por invasores até 1918, quando nela foi instalado, por ação popular, um

hospital de emergência às vítimas da Gripe Espanhola. Após a epidemia,

com paredes e assoalhos ruindo, foi totalmente abandonada. Nas décadas de 1930

e 1940, a população que se assentava em seus entornos, para levantar suas

casas, foi retirando os materiais do casarão, que foi totalmente

demolido, restando a estrutura de seu alicerce. Este permaneceu preservado

(foto à esquerda) até o final da década de 1950, quando, iniciada a ocupação da

Favela da Igrejinha, visando a construção de casas, e mesmo à venda, seus

moradores passaram retirar as pedras das colunas, parti-las em pedaços menores

(foto da direita). Entretanto, parte desta pedras, muito pesadas e duras, não

favoreceram a retalhação, sendo largadas junto as poucas mais não retiradas.

Movimentações de terras em obras vizinhas, aterraram o conjunto restante, sendo

atualmente só possível seus encontros por trabalhos de arqueologia.

Localização

das ruínas da Fazenda da Penha

Acervo

do Museu da Maré – Imagem Google Earth

Pesquisas

no acervo da Igreja de N. S. da Conceição de Ramos, identificaram uma planta de

localização desta igreja em cerca de 1930, no qual pode-se observar o

ponto onde se encontravam as ruínas da casa grande da Fazenda da Penha, e a

pedra de referência aos engenhos de N. S. do Rosário e N. S. da Conceição como

Engenho da Pedra.

Praia do Apicu

Augusto Malta - 1926. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.

Para exportação dos produtos da Fazenda da Penha para a cidade e entornos, e importações para ela, no extremo sul do litoral de suas terras, na Baía de Guanabara e antiga Praia do Apicu (brejo de água salgada à beira-mar), Balthazar de Abreu Cardoso criou um pequeno porto de mar, não mais que uma rústica ponte-cais (píer), uma passarela sobre água rasa suportada por estacas de madeira, onde em maré alta atracavam faluas e canoas, que descarregadas e carregadas durante a maré baixa, quando encalhadas na areia, zarpavam na maré alta seguinte. Formado em cerca de 1620, este porto, com sucessivas melhorias, esteve ativo na movimentação de cargas da Fazenda da Penha, até sua extinção em meados do século XVIII, continuando para seus entornos até cerca de 1930, quando por movimentações de terras para a Av. Brasil, Ilha do Fundão e Complexo da Maré, foi destruído e a Praia do Apicu aterrada. Na foto acima se observa a estrada / caminho de terra até o porto e vestigios deste.

Engenho de açúcar semelhante ao Engenho da Pedra

Frans Post

- 1648

Originário

de engenhoca implantada por Balthazar de Abreu Cardoso em 1630, e por seus

filhos, Pedro de Abreu Rangel e Ignácio Rangel Cardoso, em cerca de 1650

ampliada em dois mais modernos engenhos, depois unificados, o Engenho da Pedra

foi, nos séculos XVII e XVIII, uma das maiores instalações agroindustriais de

produção de açúcar do norte da cidade do Rio de Janeiro. Passando por

vários proprietarios, entre eles Joseph Pacheco e a família Souto Mayor,

na primeira metade do século XIX estava decadente, produzindo mais aguardente

que açúcar, seja pela derivação desta produção para os Campos de Goitacazes e

do Engenho Central de Sapopemba, este na segunda metade do século XIX em

propriedade de Irineu Evangelista de Souza – Visconde de Mauá. Abandonado, no

início do século XX estava totalmente arrasado, tendo todo o material de sua

construção aproveitado pela população local.

Localização

dos vestígios do Engenho da Pedra e da casa grande

Montagem

de Ronaldo Luiz Martins sobre imagem Google Earth

A partir da planta de

localização da Igreja de N. S. da Conceição de Ramos, de cerca de 1930

(ilustração acima), sobre esta imagem aérea do bairro de Ramos, na

colina da Favela da Igrejinha (também conhecida como Morro da Bela Vista, do Castelo e Boa Vista), entre a Estrada do Engenho da Pedra – ruas

Gonzaga Duque – Araguari – N. S. das Graças (a esquerda), com base nesta

igreja, sucedânea da primitiva capela de mesmo orago pertencente à Fazenda da

Penha (1), foi possível identificar as localizações da casa grande desta

fazenda (2), do Engenho da Pedra (3), e do afloramento rochoso, já em muito

reduzido em pedreira (4), referência a denominação deste antigo engenho, já

destruído, e da estrada a frente.

<-->

DESENVOLVIMENTO

DURANTE O SÉCULO XVII

Na crescente Cidade de São Sebastião do Rio de

Janeiro, os seus primeiros 150 anos foram de desenvolvimento da sua ocupação

social e econômica, que de cidadela militar de defesa da Baía de

Guanabara, sob o teto econômico da Coroa Portuguesa, gradativamente evolui a

condição de vila cidade de uma capitania auto sustentada. Nos seus

primeiros 50 anos, se afastando do mercantilismo extrativista do pau-brasil,

muito focada no Comércio do Atlântico com o sul da América Espanhola, particularmente

com a também crescente Buenos Aires, para esta comercializava, e até

contrabandeava, escravizados africanos, alguns produtos próprios e

intermediados de Portugal. Mesmo obtendo boa sustentação em lastro prata,

possuía pouca produção própria, que fora a de seu consumo, estava

mais voltada a da aguardente e farinha de mandioca, estas moeda de troca, na

África, de escravizados. Nos cerca de 100 anos seguintes, competindo com as

capitanias da Bahia e Pernambuco, foi a base de sua econômica a produção

agroindustrial do açúcar, que exportava para Portugal.

Após os poucos resultados produtivos das terras

destruídas, nos primeiros anos da cidade, a participantes da conquista e

oriundos de São Vicente, como Antônio de França na Baixada de Irajá e Brás Cuba

na região de Meriti, essas efetivamente não ocupadas, como já acima destacados,

na primeira década do século XVII, novas concessões e redistribuição de terras

foram procedidas no recôncavo da Baía de Guanabara, em São Gonçalo e em maior

número na Baixada de Irajá. Condição primeira destas conceções, foi a

implantação nelas de engenhos de açúcar, canaviais e casas de farinha.

Observe-se

que essa redistribuição de terras teve como principal objetivo promover o

aumento da capacidade exportadora do Rio de Janeiro no comércio no Atlântico

Meridional, como já comentado, com Angola, Rio da Prata e capitanias vizinhas,

onde, pelas primeiras décadas do século XVII, na agroindústria da cana mais se

destacava a aguardente, sendo a do açúcar a ela sobrepondo nas décadas seguinte

em exportação para o mercado internacional Portugues, em somatório as das

capitanias da Bahia e Pernambuco.

Mas,

por este século e o seguinte, em particular na Baixada de Irajá, o açúcar, a

aguardente e a farinha de mandioca, não foram as únicas produções econômicas

das áreas rurais a norte e oeste da Cidade do Rio de Janeiro.

Logo implantadas, as

fazendas-engenhos, para seu consumo interno e de seus vizinhos, produziam

alimentos granjeiros, cereais, criação de animais e extrativos, particularmente

cal, madeira, pedra e argila de barro. Na medida que estas produções

tiveram excedentes, ou procurados por terceiros, aproveitando as demandas que

se formavam, passaram a exportá-los para o interior rural, para a cidade e

mesmo para Portugal e capitanias de baixo , tendo

em contrapartidas a importação destas de produtos por elas não produzidos,

materiais necessários às suas atividades e de bem estar de seus proprietários e

colonos.

Para essas exportações, não dependentes de excedentes,

no Sertão da Penha, se destacou a Fazenda da Penha de Balthazar de Abreu Cardoso, que por regime de

encomendas, desenvolveu unidades semi-industrializadas de produtos de madeira, pedra e olaria-oleiro.

Para além da agroindústria de açúcar e farinha, estas

diversificações pioneiras foram marcantes empreendimentos na Baixada de Irajá

do século XVII.

Ao longo do século XVII, representado pelas fazendas

Grande e da Penha, o Sertão da Penha, com seu desenvolvimento social e

econômico, incorporou-se, a partir de 1644, a Freguesia de Nossa Senhora da

Apresentação de Irajá, na qual desapareceu a sua regionalidade. Assim,

incorporando-se também os sertões de Irajá, Pavuna e Campinho, torna-se esta

Freguesia a referência social, econômica e administrativa da Baixada de Irajá,

onde ao longo de antigos caminhos indígenas formaram-se pequenos arraiais, pontos

de jornadas e vendas , e nos rios e litoral da Baía de Guanbara, portos de

movimentação de mercadorias com rústicos armazem, e proximo aos maritimos, a

presença de aldeamentos “caiçara” de pescadores. Entre estes se destacam o

porto criado por Jorge de Souza

Coutinho, depois conhecido como de Maria Angu, e o de Apicu, de Balthazar de Abreu Cardoso, que permaneceram ativos

até a primeira metade do século XX.

O histórico do primeiro século da

efetiva ocupação portuguesa da Baixada de Irajá, em que predominava a presença

de cristaos novo, teve seu termino a partir da primeira decada século XVIII,

quando por força de inúmeros confiscos pelo Tribunal de Enquisição, muitas das

primivas grandes fazendas-engenhos, entre elas as do Sertão da Penha, foram

espropiada e suas terras retalhadas a novos proprietários. Marca também essa transição a predominança

economica do ouro das gerais a do açucar.

<-->

Divulgado na Internet – Dominio Público

Para a

construção, manutenção e produção das fazendas e engenhos, era necessário ao

investidor contratar mestres de ofícios, profissionais de diversas

especialidades, como carpinteiros, ferreiros, latoeiros e outros. Assentados em

terrenos de beira de estradas ou partidos, com seus familiares, empregados e

escravizados, gradualmente em seus entornos se formavam arraiais. Seus serviços

comumente eram compartilhados por vários senhores de engenhos. Em

particular, Balthazar de Abreu Cardoso, teve de contratar vários mestres

oleiros, carpinteiros e cavouqueiros, para produção de peças de barros,

madeiras e pedreiras.

MÃO DE OBRA ESCRAVA

Como

por mais de 300 anos em todo Brasil Colônia e Império, nas fazendas Grande e da

Penha, para os trabalhos mais pesados e intensos dos engenhos e demais

produções e serviços, foi utilizada a mão de obra escravizada. Nas duas

primeiras décadas do século XVII, em sua maioria os escravizados eram indígenas

Tupinambá, descendentes dos Tamoio derrotados na guerra de conquista da Baía de

Guanabara em 1567, e capturados de outros grupos. Destes, as mulheres, por sua

cultura de origem, foram mais utilizadas nas plantações de cana, mandioca e,

particularmente na Fazenda da Penha, na produção de farinha e de cerâmica de

barro. Ao tempo, tornando-se mais dificil e rara a escravisação de indigena,

estes foram gradativamente substituidos por escravizados africanos, que após

1640 já eram totalidade, sendo entre estes presentes, em trabalhos simples de

oficios, agricultura, transporte e “caiçara”, em condição de semi escravidão

por sobrevivencia, “cablocos” descendentes de indias escravisadas e homens

livres.

Necessários, mas secundários, aos principais processos

produtivos das fazendas e engenhos do norte e oeste da Cidade do Rio de

Janeiro, quando os primeiros destes foram implantados, as demandas de produtos

de extrativismo de madeira, pedra, argila, calcário, e da agropecuária, dentro

do recursos locais, eram gerados pelos investidores em seus próprios

territórios, e os não neles possíveis ou de maior técnica, tempo e

investimento, eram encomendados aos vizinhos que deles tivessem capacidade de

produção. Passados os primeiros momentos da implantação da atividade principal,

quando a demanda destes produtos se tornavam cíclicas e seus investimentos

materiais e humanos passavam a quase ócio, passaram eles, quando demandados, a

serem encomendados aos que em suas regiões melhor os produziam. Estas práticas, logo adotadas por as novas fazendas e

engenhos que se emplantaram, gerou nas freguesias rurais a formação de

núcleos de artesanato e pré-industrial destes produtos. Na formação desses núcleos, em suas atividades

produtivas muito colaborou os indígenas escravizados e semi-livres, que

culturalmente , muito dominavam técnicas e processos destas.

EXTRATIVISMO DE MADEIRA

Carpintaria Serraria

Benedito Calixto Jean-Baptiste Debret

Com

grande extensão de mata densa em suas terras, é possível supor que Balthazar

de Abreu Cardoso, tenha implantado a primeira carpintaria e serraria de

produção contínua da Baixada de Irajá, fornecendo por encomendas toras, tábuas,

caibros, ripas e vigas, para os engenhos e fazenda da região e para cidade,

particularmente tábuas de madeira nobre já cortada para a montagem de caixas de

açúcar. Possivelmente também poderia fabricar carros de boi, carroças, móveis

rústicos e até mesmo canoas. Não possível de confirmação, ainda no final da

década de 1950, relatos da memória popular da região, davam conta que a

primeira escadaria ao alto do rochedo da Penha, construída por filhos de

Balthazar de Abreu Cardoso, foi feita com madeiras trabalhadas na Fazenda da

Penha. Leve traços de desmatamento sistemático podem ser observados em

região do bairro de Olaria próxima a Igreja da Penha.

EXTRATIVISMO DE PEDRA

Pedreira

Johann Moritz Rugendas - Recorte

Com suas terras em grande parte situadas ao longo das vertentes norte da Serra Chorona (depois Misericórdia), a Fazenda da Penha possuía, como rochedo que lhe deu nome, muitos afloramentos rochosos possíveis de fácil extração de granito de boa qualidade. Para explorar este potencial, Balthazar de Abreu Cardoso contratou mestres cavouqueiro para o corte das pedreiras e cantareiro para dar formas ao granito extraído, ambos contando com indígenas, cativos ou não, conhecedores da terra e da obtenção e polimento de pedras. Com estes, em regime de “meia”, estabeleceu unidade artesanal e semi-industrial de produtos de granito, pedreira em sua essência, produzindo para si e por encomendas a seus vizinhos, e até mesmo para cidade, pedras brutas de diversos tamanhos e peças de granito em cantaria trabalhada em formas diversas. Registros históricos da cantaria produzida nestas pedreiras são as colunas das varandas da segunda casa grande da Fazenda Grande, hoje preservadas na Área de Preservação Ambiental Fazendinha da Penha. Ainda na década de 1950, havia próximo à estação Pedro Ernesto (da antiga E. F. Leopoldina, atual Olaria) vendedores de panela e pratos de pedra que afirmavam serem de produção local. Atualmente, nos bairros da Penha e Olaria, existem cortes rústicos de pedreiras e acima, na encosta da Serra da Misericórdia, está ativa grande área de extração de granito da empresa Polimix Pedreira Inhaúma

EXTRATIVISMO DE ARGILA BARRO

Olaria e oleiro

Divulgadas em Internet

As fazendas-engenhos dos

séculos XVII e XVIII, para construções e manutenções, suas e de seus partideiros

e colonos, demandavam produtos de barro como tijolos, telhas, manilhas, formas

de pão de açúcar, e de consumo como panelas, pratos, travessas, potes e outros,

particularmente em maior quantidade para a alimentação de escravizado, o que

nem sempre podia obter em produção própria. Aproveitando essa esta

demanda e as boas áreas barrentas de suas terras, ainda na segunda década do

século XVII, Balthazar de Abreu Cardoso, com

mestres em olaria e em cerâmica, criou em suas terras unidades artesanais e

semi-industriais para produção formas de pão de açúcar (de grande consumo pelos

engenhos), tijolos, telhas, manilhas, outros de olaria, e de cerâmica de barro

demandadas para uso doméstico e de escravizados. Ao longo de anos, passando por

vários proprietários em regime de meia com os produtores, estes depois

proprietários, como pequena indústria, chegaram ativas até cerca de 1950,

quando já decadentes se extinguiram. Mas, unificadas em uma única maior olaria,

tão expressivas ainda era a sua produção nas décadas primeiras do século XX,

que historicamente se perpetua no topônimo do bairro de Olaria e sua estação

ferroviária.

----- NOTAS -----

Antônio de França, originário das Ilhas

de Cabo Verde, nascido em cerca de 1510. Filho de João de França,

cristão-novo, senhor de engenho estabelecido desde 1494 em Calheta, Cabo Verde,

da qual foi um dos maiores produtores de açúcar. Vindo para o Brasil em

1530 na expedição de Martim Afonso de Sousa, se estabelece em 1532 na Vila de

São Vicente, da qual participou da fundação, nela implantado um engenho de

açúcar, tendo também recebido sesmaria na região de Capivary. Em

cerca de 1565, mudou-se ”com fato e cabana, mulher e filhos”, para o Rio de Janeiro, “que estava

muito necessitado de gente e povoadores”. Em 14 de julho de 1568, Antônio

de França recebeu do governador Salvador Corrêa de Sá a sesmaria de 1,5 léguas (+/-

9.900 metros) de frente, por 3 léguas (+/- 19.800 metros) de profundidade, na

costa de Piraquanopã dos indígenas (da foz do Rio Meriti a foz do Rio Ramos), a

primeira concedida na Baixada de Irajá, que nela, ocupando a tapera de Eirajá,

fundou, em 1572, ou 1574, o Engenho de N. S. da Ajuda, em local próximo ao

atual Largo do Bicão na Vila da Penha, para o qual, a 3 de julho de 1569,

contratou Antônio Dias como seu mestre de açúcar. Em 8 de outubro

de 1569, aparece como fiador de João da Fonseca, nomeado escrivão dos órfãos. Em

25 de agosto de 1570, como testemunha a fiança prestada por Antônio Esteve e

Manoel Gonçalves, em favor de Guiomar Fernandes. Em 1571 foi Oficial da Câmara

do Rio de Janeiro. Benfeitor da Companhia Jesus, a ela doado uma lâmpada

de prata para a Igreja do Colégio; e como testemunha em carta de venda de

Aleixo Manoel a Francisco de Barros do chão defrontes ao Colégio, que Francisco

de Barros vende aos Jesuítas. Em 1585 aparece como doador ao Colégio de Jesus

de sesmaria de chão no Morro do Castelo, do qual tinha posse desde 1568 ou

1574, ato somente confirmado em 1607. Possivelmente já morto em 1592, em 1612

sua Fazenda Grande / Engenho de Nossa Senhora da Ajuda e uma ilha a ela

fronteira é propriedade Jorge Souza Coutinho.

Jorge de Souza Coutinho, cristão novo nascido no Espírito Santo em 1577, filho de Ambrósio de Souza Coutinho, abastado agente do Comércio Atlântico, e Justa de Azevedo. Herdeiro de grande fortuna, em 1612, aos 35 anos recebeu a sesmaria da Fazenda Grande no Rio de Janeiro, que era antes de Antônio de França, e em 1642 tornou-se proprietário da atualmente aterrada Ilha de Saravatá, na foz dos rios Irajá e Meriti. Foi casado com Maria de Galegos, tendo os filhos Guiomar de Souza, Maria de Galegos Sousa, Vasco de Souza, Ignacio de Souza Coutinho, Manoel de Souza e Francisco de Souza Coutinho. Capitão de Terço de Ordenança, foi serventuário e escrivão proprietário do ofício de 2º tabelião do Público e Judicial e Nota da cidade, de 1614 a 1665, quando renunciou ao cargo em favor de seu neto Jorge de Souza Coutinho. Foi também escrivão da Câmara da Cidade de 1625 a 1665, quando cedeu o cargo a seu filho Francisco de Souza Coutinho. Em 1662, com sua mulher, doou a Fazenda Grande aos seus filhos Ignácio e Francisco de Sousa Coutinho, que com a morte do primeiro sem filhos, tornou-se dela o único proprietário. Faleceu na Fazenda Grande em 1 de janeiro de 1668, aos 92 anos de idade.

José Vieira Fazenda, em ‘Limites entre o Estado do Rio de Janeiro e o Districto Federal’ (Revista do IHGB Tomo LXVIII), informa que a sesmaria concedida a Antônio de França era de “1.500 braças em Irajá. Começavam ellas do actual porto de Maria Angu até o Rio de Irajá. França foi fundador da Fazenda Grande, ou de Nossa Senhora da Ajuda, da qual em 1642, era proprietário Jorge de Souza Coutinho, a quem o governador Duarte Corrêa Vasqueanes concedia também uma ilha, fronteira ao Engenho. Em 1652, Souza e sua mulher Maria de Galhegos faziam cessão destas terras sitas em Guguipiriri aos dous filhos Ignacio e Francisco. Dahi a divisão da Fazenda Grande. ... Tudo isto consta de documentos do Archivo Público, quando em 1813, Amaro José Vieira, então proprietário de metade das terras compradas a José Pereira Dias, embargava a concessão de mangues fronteiros à sua legítima propriedade.” Adiante informa também que as terras doadas a Balthazar de Abreu foram de 600 jardas [de testada].

Balthazar de Abreu Cardoso, cristão novo originário da Ilha da Madeira, nascido em cerca 1583, do qual as genealogias realizadas são imprecisas e nem mesmo a Venerada Irmandade de N. S. da Penha de França a possui, sendo confundida com de um seu homónimo de ascendência confusa em sobrenomes. Por seu vínculo com a produção açucareira, é possível que com troca de nome em proteção ao Santo Ofício, fosse o mesmo Balthazar de Abreu Costa, batizado em 13 de novembro de 1583, no Espírito Santo, Calheta, da Ilha da Madeira, filho de Pedro da Costa e Inês de Abreu. Seu pai teria sido senhor de engenho, parcialmente arruinado pela derrocada da produção de açúcar na Madeira. Emigrando para o Rio de Janeiro em cerca de 1600, em 1613 recebeu a doação da sesmaria que pelo rochedo nela existente, seria mais tarde a Fazenda da Penha. Casou-se em 1614 com Izabel Rangel Gafião, com cerca de três filhos homens: Pedro de Abreu Rangel, Ignácio Rangel Cardoso, Bartolomeu Abreu Cardoso e uma mulher. Em 1635, em suas terras, construiu sobre rochedo uma ermida e ao seu lado uma capela em louvor a N. S. do Rosário, origem da Igreja de N. S. da Penha. Foi comandante de terço de Ordenança recebendo o título de capitão, e, em 1637, vereador da Câmara do Rio de Janeiro, falecendo em cerca de 1647. Seu filho Ignácio Rangel Cardoso, também capitão de ordenança, em 1700 aparece como proprietário do Engenho da Pedra, com sua capela de N. S. da Conceição. Bartolomeu Abreu Cardoso, sucessor na propriedade da Fazenda Penha e coronel de Regimento de Ordenança, em 1710 e 1711, participou da resistência às invasões de Duclerc e Duguay-Trouin. Em cerca de 1720, por serem cristãos novos, os herdeiros de Balthazar de Abreu Cardoso foram presos e processados pela Inquisição, sendo todos os seus bens confiscados pela Coroa, que os repartiu a novos proprietários.

As descrições de localizações do primitivo Engenho de N. S. da Ajuda, sua casa grande, o remanso do Rio Irajá e da taba/ tapera de Eirajá, são baaseadas em pesquiza do autor, com recursos de geoprocessamento, em que supostamente identifica, nos limites dos bairros Vista Alegre, Brás de Pina e Vila da Penha, o engenho na colina onde atualmente é o Parque José Orlando Bernardes e a Areninha Cultural João Bosco de Vista Alegre, na Av São Félix; a casa grande em um plato mais alto na mesma colina, atualmente sob uma torre dentro do corredor de linhas transmissão de elétrica que atravessa a Av. Meriti; o remanso na esquina da São Félix com a Av. Meriti; e a aldeia indigina de Eirajá no atual Largo do Bicão. Não estão estes em área da possivel demarcação da Fazenda Grande apresentada em imagem destes trabalho, o que representa a impresisão de informações sobre a ocupação da Baixada de Irajá nos séculos XVI e XVII,

Sendo parte do chamado Comércio Atlântico ocorrido de 1580 até cerca de 1640, a nascente Cidade do Rio de Janeiro comercializava, e muito contrabandeava, com Buenos Aires no Rio da Prata, além de seus próprio produtos, grande numero de escravizados, por seus negociantes adquiridos na África, muitos em troca de aguardente e farinha. Ampla explanação sobre este comércio é apresentada por CANABRAVA, Alice Piffer em ‘O Comércio Portugues no Rio da Prata (1580-1640)’ – Universidade de São Paulo / Ed. Itatiaia – São Paulo – 1984.

É possível que a estrada aberta entre a da Penha e o novo Engenho de N. S. da Ajuda, em trecho retificado, seja atualmente a Av. Lobo Junior, e para adiante tenha desaparecido com a abertura das ruas Irani e Costa Rica. A estrada para além do engenho, contornando a casa grande e em terras de Balthazar de Abreu Cardoso estendendo para praia de Apicu, em grande parte é também possível ser hoje a rua Comandante Vergueiro da Cruz.

O tipiti era um tubo de palha trançada, utilizada pelos indígenas, particularmente Tupinambá, para espremer a massa de mandioca ralada, dela extraindo sua parte líquida. Do líquido assim extraído, exposto ao sol para desidratar, obtinham os flocos de tucupi, ou tapioca como assim é hoje conhecida. A mandioca espremida era levada ao sol e a placa de pedra aquecida ao fogo, produzindo a manibat, farinha de mandioca.

A doação de terras por Balthazar de Abreu Cardoso a Santa Casa da Misericórdia é confirmada no texto “Ainda na provedoria de Sá e Benevides registra-se a doação feita pelo irmão Balthazar de Abreu, em 9 de Dezembro daquelle anno de 1638, de quatrocentas braças de terra juntas a seu engenho de assucar,” apresentado por Félix Ferreira em “A Santa Casa da Misericórdia Fluminense fundada no Século XVI” (Santa Casa da Misericórdia, Rio de Janeiro, 1898). Desta doação, deriva a denominação do Maciço e Serra da Misericórdia.

O Sítio da Pedra do Padre Francisco de Paredes é citado por Alberto Dines em “Vínculos da Fogo” (Companhia das Letras – 1992), pag. 355 e nota 68.

---- BIBLIOGRAFIA -----

ABREU, J. Capistrano de - Caminhos

antigos e povoamento do Brasil - Editora Itatiaia Limitada;

1989

ABREU,

Mauricio de Almeida - A Apropriação do Território no Brasil Colonial -

in “Escritos sobre espaço e história” - org. FRIDMA Fania, HAESBAERT, Rogé. - 1ª edição - Garamond; 2014.

ABREU, Mauricio de Almeida - Processo de conquista e apropriação do território:

Capitania do Rio de Janeiro, 1564 - Anais do X Encontro

Nacional da ANPUR ; 2003

ABREU, Mauricio de Almeida - Geografia

Histórica do Rio de Janeiro (1502 - 1700) – Vol. 1 ee 2 - Andrea Jakobson

Estúdio / Prefeitura. do Rio de Janeiro; 2010

ALENCASTRO. Luiz

Felipe de - O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul -

séculos XVI e XVII - Companhia das Letras, p. 110 ; 2000

ANTONIL, André João - Cultura

e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas - Officina Real

Deslandesiana (Original de Brown University/USA) - 1711 / Itatiaia/Edusp; 1982

ARAUJO, José de

Souza Azevedo Pizarro e (Monsenhor Pizarro) - As Visitas Pastorais de

1794-1795 - O Rio de Janeiro nas Visitas Pastorais do Monsenhor Pizarro - Instituto Estadual do

Patrimônio Cultural – Inepac; 2008

ARAUJO, José de

Souza Azevedo Pizarro e (Monsenhor Pizarro) - Freguesia de N. S. Da

Apresentação de Irajá – in. Memórias Históricas do Rio de Janeiro -

Livro III - pags. 6 a 13; 1820

ARAUJO, José de

Souza Azevedo Pizarro e (Monsenhor Pizarro) - Memórias Históricas do Rio de

Janeiro - Tomo III - Imprensa Regia 1820

ARAUJO, José de

Souza Azevedo Pizarro e (Monsenhor Pizarro) - Relação das

Sesmarias da Capitania do Rio de Janeiro, dos Livros de Sesmarias e Registro do

Cartório do Tabelião Antônio Teixeira de Carvalho, de 1565 a 1796 – Revista do IHGB, Tomo

LXIII, Volume 1 -Págs. 93 a 153; 1900

BERCHIOR, Elyse de Oliveira - Conquistadores

e Povoadores do Rio de Janeiro - Livraria Brasiliana Editora;

2021

BERNARDES, Lysia

M. C. e SOARES, Maria Therezinha S. - - Rio de Janeiro: cidade e região -

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura; 1987

BRANDÃO,

Ambrósio Fernandes - Diálogos das grandezas do Brasil - 2ª edição integral: Imprensa

Universitária – Recife; 1960

CANABRAVA, Alice

Piffer - O Comércio português no Rio da Prata (1580-1640) - Itatiaia

Limitada – Edusp; 1984

CARDIM, Fernão

- Tratados da terra e gente do Brasil – Itatiaia Limitada – São

Paulo – Edusp; 1980

COARACY,

Vivaldo - O Rio de Janeiro no século XVII: raízes e trajetórias – Documenta

História; 2009

DINES, Alberto

- Vínculos do Fogo - Companhia das Letras; 1992.

DIONISIO, Pamela Mareia

Ferreira - Memórias do Bairro de Irajá: Sob a perspectiva da Geografia Histórica - Revista

Eletrônica Boletim do Tempo, ano 6, n° 12; 2011

FERNANDES, João Azevedo - De

cunha a mameluca - a mulher tupinambá e o nascimento do Brasil - Editora da

Universidade Federal da Paraíba; 2016

FERREIRA, Félix -

A Santa Casa da Misericórdia Fluminense fundada no Século XVI - Santa

Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro; 1898

FERREIRA, Maria Celeste - Formação da Cidade do Rio

de Janeiro na Criação da Freguesia Rural de Irajá - 1644/47 - História e Parceria - Anais do Encontro

Internacional e XVIII Encontro de História da ANPUH; 2018

FERREIRA, Maria Celeste e SILVA, Cleydson

Garcia da – Baixada de Irajá: Espacialidades da Freguesia Nossa Senhora da

Apresentação de Irajá - Revista Convergência Crítica - Dossiê: Subúrbios do Rio, N. 14; 2018

FRAGOSO, João

Luís Ribeiro - A nobreza da República: notas sobre a formação da primeira

elite senhorial do Rio de Janeiro (sécs. XVI e X VII) - Revista

de História. 1:87: UFRJ. Jan-dez; 2000

FRAGOSO, João

Luís Ribeiro - Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça

mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830) - Editora Record; 1998

FRAGOSO, João

Luís Ribeiro - O antigo regime nos trópicos A dinâmica imperial portuguesa

(séculos XVI XVIII) - Civilização Brasileira; 2001

FREIRE,

Felisbelo - História da Cidade do Rio de Janeiro. Volume 1 (1574 – 1700) - Typographia

da Revista dos Tribunais; 1912

FRIDMAN, Fania - Freguesias

do Rio de Janeiro do Final do Século XVIII - Revista de Humanidades. UFRN. Caicó (RN), v. 9. n. 24, set/out.;

2008

GAMA, Ruy - Engenho e tecnologia - Livraria Duas Cidades; 1979

GORENSTEIN, Lina - Cristãos-novos, identidade e inquisição (Rio de Janeiro, século XVIII) - WebMosaíca- Revista do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall. v.4, n.1 (jan-jun); 2012

HUTZ, Ana - Os Cristãos Novos portugueses no tráfico de escravos para a América Espanhola (1580-1640) - Dissertação de Mestrado - Instituto de Economia da UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas; 2018

LAGRANGE, Louis Chancel de - A tomada do Rio de Janeiro em 1711 por Duguai-trouin - Tradução de FRANÇA, Mário Ferreira - Departamento de Impresa Nacional; 1967

LERY, Jean de - Colóquio de entrada ou chegada ao Brasil, entre a gente do país chamada Tupinambá e Tupiniquim, em linguagem brasílica e francesa - In viagem à Terra do Brasil - Tradução de colóquio - AYROSA, Plinio - GAFFAREL, Paul, notas: MILLIET, Sergio - Editora Biblioteca do Exército; 1961

LERY, Jean de - Viagem à Terra do Brasil - GAFFAREL, Paul, notas: MILLIET, Sergio - Editora Biblioteca do Exército – 1961

LUIZ MARTINS, Ronaldo - Estação de Irajá Arraial da Encruzilhada - e-book do autor - Scribd -https://pt.scribd.com/document/671030079/Estacao-de-Iraja-Arraial-Da-Encruzilhada-2023; - 2013

MACEDO, D. Leite de - Livro de Tombo do Colégio de Jesus do Rio de Janeiro - Transcrição e introdução - Anais da Biblioteca Nacional, volume 82; 1968

MACHADO, Ana Paula Souza Rodrigues - O governo dos engenhos de açúcar no Recôncavo da Guanabara - século XVIII - Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro - n.15, p.157-186; 2018

MARCHANT, Alexandre - Do Escambo a Escravidão - As relações econômicas de portugueses e índios na Colonização do Brasil 1500-1580 - Tradução LACERDA, Carlos - Companhia Editora Nacional / Instituto Nacional do Livro; 1989

MOTA, Maria Sarita - Sesmarias e propriedade titulada da terra: o individualismo agrário na América Portuguesa - - SÆCULUM - Revista de História 26; João Pessoa, jan /jun; 2012

NABUCO, Joaquim - A escravidão - Editora Massangana / Fundação Joaquim Nabuco; 1988

NOVINSKY, Anita - - Cristãos-novos na Bahia: a Inquisição no Brasil - Editora Perspectiva; 1992

NOVINSKY, Anita - Inquisição: inventário dos bens confiscados a Cristão Novos - Imprensa Nacional; 1966

NOVINSKY, Anita - Os cristãos-novos no Brasil Colonial: reflexões sobre a questão do marranismo - Revista Tempo, nº 11, pp. 67-75 ; 1968

PAIVA, Bruno

Bottino de; FERNANDES, Nélson da

Nóbrega; MENEZES, Maria Lucia Pires - - Da Pedra à Penha: A formação

de um bairro Leopoldinense através da Igreja da Penha, do Cortume Carioca e do

Conjunto de prédios do IAPI da Penha - Anais do XVI Encontro